Werkverzeichnis Georg Kolbe

(Stand: 07.05.2024)

WVZ-Nr.

W 32.002

Titel

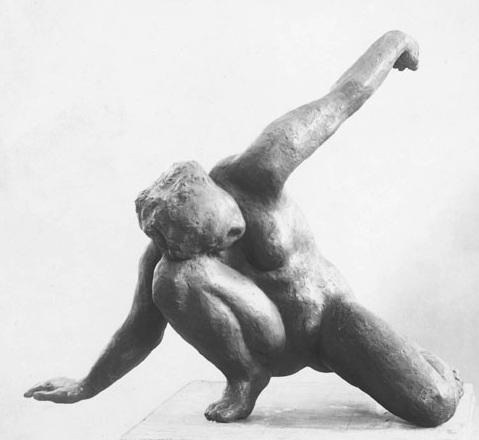

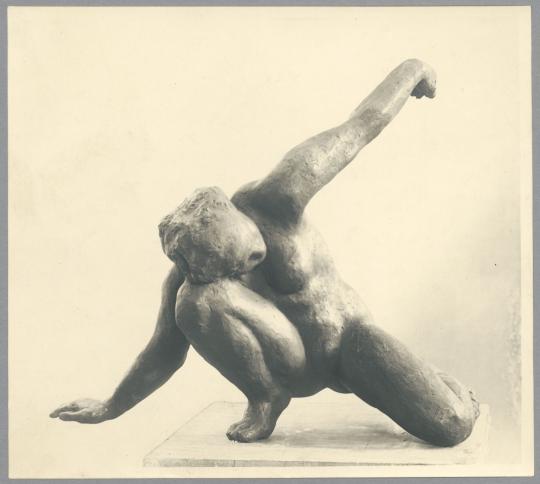

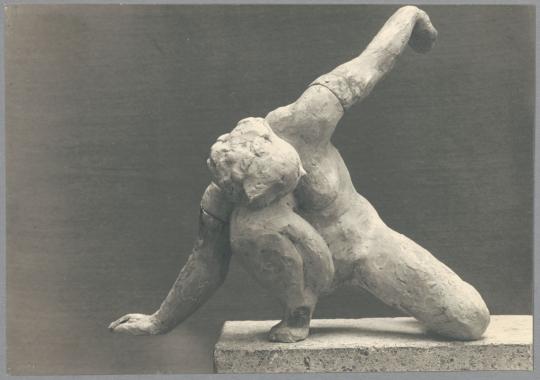

Ruf der Erde

Weitere Titel

Kriechende Nackte

Künstler*in

Datierung

1932 (Entwurf)

Material/Technik

Bronze

Maße

71,5 cm (Höhe)

Sammlungsobjekt

Signatur: ohne

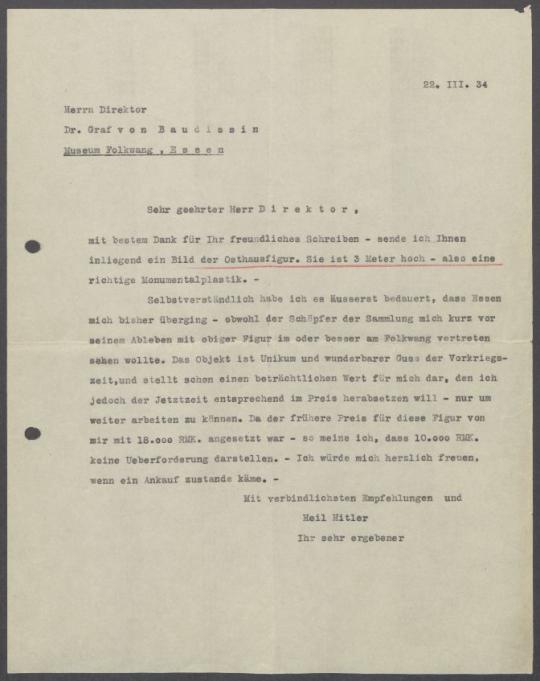

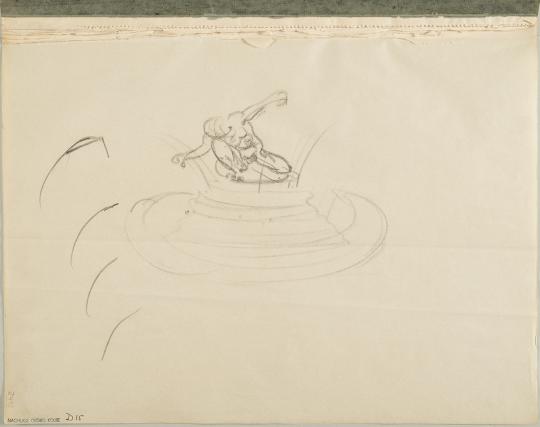

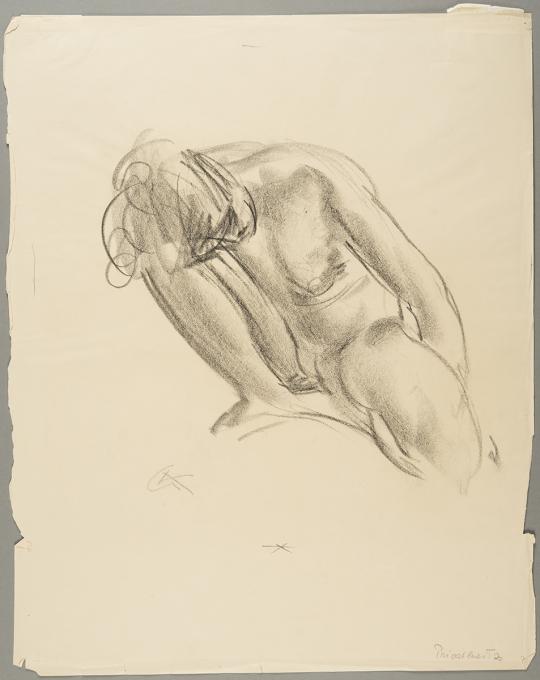

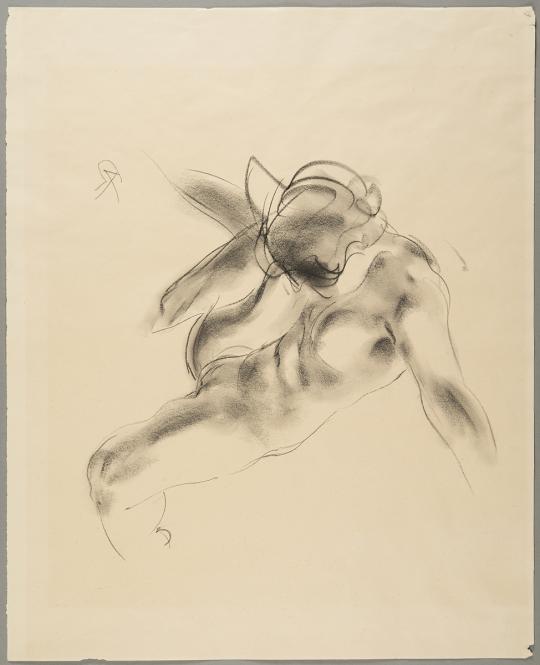

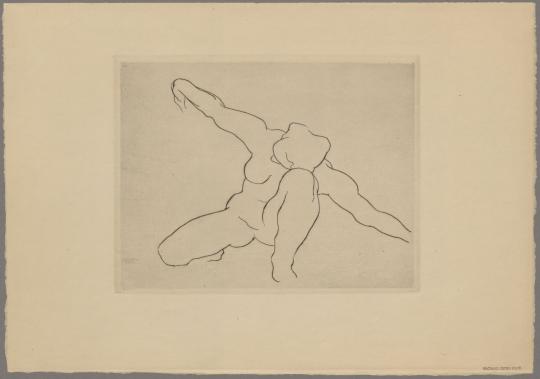

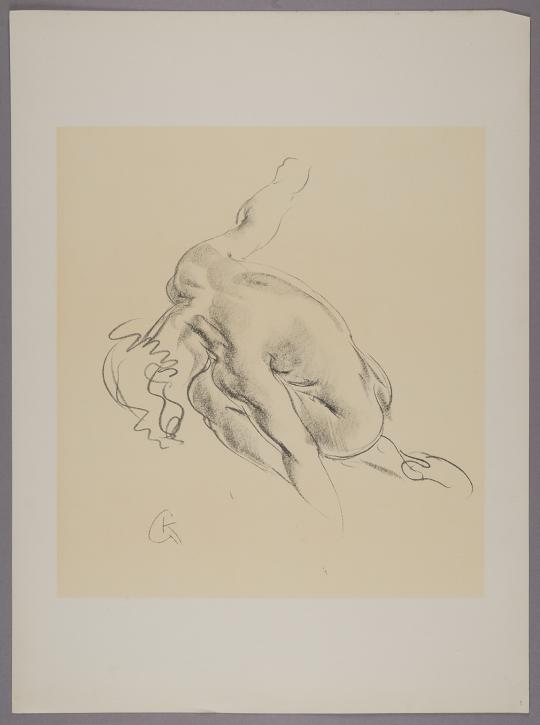

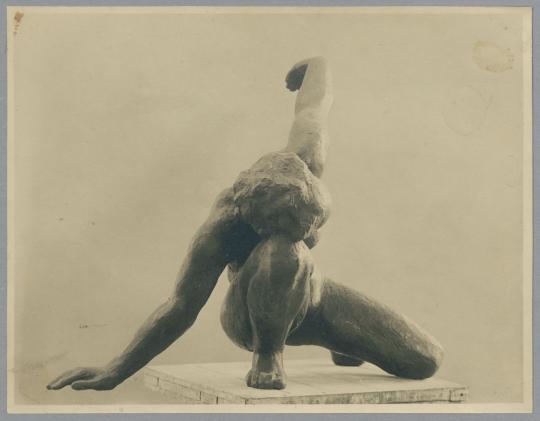

Die Komposition dieser stark bewegten Figur hatte Kolbe bereits 1925 als „Bewegungsskizze II“ (W 25.025) geschaffen und im selben Jahr erstmals in der Galerie Paul Cassirer in Berlin ausgestellt. Eine Zeichnung (Z410) belegt, dass er bereits für den „Brunnen Simon“ (W 25.007) eine Vergrößerung in Betracht gezogen hatte. Erst 1932 gab er die Vergrößerung bei der Gießerei Noack in Berlin als autonome Figur in Auftrag. Eine zeichnerische Studie (Z2599) entstand wohl in diesem Zusammenhang. Mitte Januar bis Mitte Februar 1933 wurde die Bronze unter dem neuen Titel „Ruf der Erde“ in der Ausstellung „Lebendige deutsche Kunst“ ebenfalls bei Cassirer gezeigt. Als eine der prägnantesten Figuren Kolbes wurde sie oft abgebildet und war Teil vieler wichtiger Ausstellungen. 1933 wurde von der Kestner-Gesellschaft Hannover eine Radierung als Jahresgabe aufgelegt (G50), in der sie Kolbe zeichenhaft auf ihre charakteristische Kontur reduzierte.

Die im Kontext des Ausdruckstanzes als expressive Bewegungsstudie entstandene kleine Figur deutete Georg Kolbe nach dem Tod seiner Frau in einem Gedicht selbst zu einer Trauer-Figur um: „Senkst Du die Schwingen / Es wartet die Erde / Alle die waren / ruhen in ihr“ (Tiesenhausen 1972, S. 41) und brachte dies auch in der Umbenennung zum Ausdruck. Die einerseits in sich zusammengesunkene, sich aber noch in Bewegung der Erde wie lauschend zuwendende Frau wurde von Kolbe oft auf engem Sockel ausgestellt, sodass ihr die in der Luft schwebende rechte Hand einen vagen, buchstäblich in der Schwebe gehaltenen Ausdruck verleiht. Adolph Donath kam zu der Deutung, die Dargestellte horche „wie es im Inneren der Welt gärt, stürmt, quillt“ (Berliner Tageblatt, 17.1.1933).

In den 1930er-Jahren konnte Kolbe weiterhin viele seiner Bewegungsstudien der 1920er-Jahre verkaufen, so auch die Vorstudie zum „Ruf der Erde“, was neben der Motivation, eine große Gedenk-Figur für seine verstorbene Frau zu schaffen, ein Grund für ihre Vergrößerung gewesen sein mag. Seine weitere Entwicklung wies in dieser Zeit in die Richtung der „ruhig gerade stehenden Menschen mit herabhängenden Armen“ (Scheibe 1931, S. 98).

Die im Kontext des Ausdruckstanzes als expressive Bewegungsstudie entstandene kleine Figur deutete Georg Kolbe nach dem Tod seiner Frau in einem Gedicht selbst zu einer Trauer-Figur um: „Senkst Du die Schwingen / Es wartet die Erde / Alle die waren / ruhen in ihr“ (Tiesenhausen 1972, S. 41) und brachte dies auch in der Umbenennung zum Ausdruck. Die einerseits in sich zusammengesunkene, sich aber noch in Bewegung der Erde wie lauschend zuwendende Frau wurde von Kolbe oft auf engem Sockel ausgestellt, sodass ihr die in der Luft schwebende rechte Hand einen vagen, buchstäblich in der Schwebe gehaltenen Ausdruck verleiht. Adolph Donath kam zu der Deutung, die Dargestellte horche „wie es im Inneren der Welt gärt, stürmt, quillt“ (Berliner Tageblatt, 17.1.1933).

In den 1930er-Jahren konnte Kolbe weiterhin viele seiner Bewegungsstudien der 1920er-Jahre verkaufen, so auch die Vorstudie zum „Ruf der Erde“, was neben der Motivation, eine große Gedenk-Figur für seine verstorbene Frau zu schaffen, ein Grund für ihre Vergrößerung gewesen sein mag. Seine weitere Entwicklung wies in dieser Zeit in die Richtung der „ruhig gerade stehenden Menschen mit herabhängenden Armen“ (Scheibe 1931, S. 98).

- Gips ‒ Georg Kolbe Museum, Berlin

- Bronze ‒ Georg Kolbe Museum, Berlin

- Bronze ‒ Museum Folkwang, Essen

- Bronze ‒ Kykuit, John D. Rockefeller Estate, Sleepy Hollow, New York (Garten)

- 1933 Berlin – Galerie Paul Cassirer, Lebendige deutsche Kunst. Ausstellungsfolge in drei Abteilungen, veranstaltet von Paul Cassirer und Alfred Flechtheim. Zweite Ausstellung (14.01.1933 – Mitte 02.1933), Kat.-Nr. 62

- 1933 Leipzig – Leipziger Kunstverein im Museum der bildenden Künste, Georg Kolbe (05.1933 – 06.1933), Kat.-Nr. 55

- 1934 Berlin – Galerie Nierendorf, Georg Kolbe [mit Kurt Zimmermann] (03.1934 – 04.1934), Kat.-Nr. 8

- 1934 Essen – Museum Folkwang, Georg Kolbe (07.1934 – 08.1934), Kat.-Nr. o. Kat.

- 1935 Bielefeld – Kunstsalon Otto Fischer, Georg Kolbe (05.1935 – 06.1935), Kat.-Nr. o. Kat.

- 1935 Münster – Kunstverein im Westfälischen Landesmuseum, Georg Kolbe (04.1935 – 05.1935), Kat.-Nr. o. Kat.

- 1935 Rostock – Kunstverein im Städtischen Museum, Georg Kolbe, Kat.-Nr. o. Kat.

- 1937 Berlin – Preußische Akademie der Künste zu Berlin, Frühjahrs-Ausstellung 1937. Sonderausstellungen Stanislaus Cauer, Ludwig Dettmann, Otto H. Engel, Georg Kolbe, Max Zaeper (04.1937 – 05.1937), Kat.-Nr. 193

- 1937 Bern – Kunsthalle Bern, Emil Cardinaux. Gedächtnisausstellung – Georg Kolbe. Bildwerke (04.04.1937 – 02.05.1937), Kat.-Nr. 204

- 1937 Mönchengladbach – Haus der Kunst, Georg Kolbe (05.1937 – 06.1936), Kat.-Nr. o. Kat.

- 1937 New York – The Buchholz Gallery – Curt Valentin, Opening Exhibition. Sculpture and Drawings (18.03.1937 – 17.04.1937), Kat.-Nr. 10

- 1937 Zürich – Kunsthaus Zürich, Deutsche Bildhauer (14.01.1937 – 14.02.1937), Kat.-Nr. 49

- 1938 New York – Buchholz Gallery, Georg Kolbe. Sculpture & Drawings (14.02.1938 – 12.03.1938), Kat.-Nr. 20

- 1938 Warschau – Instytut Propagandy Sztuki, Wystawa wapółczesnych rzeźbiarzy niemieckich. Ausstellung „Deutsche Bildhauer der Gegenwart“ (23.04.1938 – 15.05.1938), Kat.-Nr. 67

- 1939 Hannover – Kunstverein Hannover, 107. Große Frühjahrsausstellung (06.03.1939 – 16.04.1939), Kat.-Nr. 175

- 1941 München – Graphisches Kabinett Günther Franke, Georg Kolbe. 23 ausgewählte Bronzen (05.1941), Kat.-Nr. 13

- 1948 Düsseldorf – Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen im Ehrenhof, Georg Kolbe. Gedächtnisausstellung, Kat.-Nr. o. Kat.

- 1964 Berlin – Akademie der Künste, Deutscher Künstlerbund. 13. Ausstellung Berlin. Deutscher Künstlerbund von der Gründung 1904 bis zum Verbot 1936 (22.03.1964 – 26.04.1964), Kat.-Nr. 214

- 1967 Köln – Baukunst-Galerie, Philipp Harth, Georg Kolbe, Edwin Scharff, Richard Scheibe (10.05.1967 – 08.07.1967), Kat.-Nr. 17

- 1968 Lausanne – Musée cantonal des beaux-arts, Berlin XXe Siecle. De l’expressionisme à l’art contemporain (27.11.1968 – 05.01.1969), Kat.-Nr. 206

- 1969 New York – Museum of Modern Art, Twentieth century art from the Nelson Aldrich Rockefeller Collection (26.05.1969 – 01.09.1969), Kat.-Nr. o. Nr.

- 1977 München – Haus der Kunst, Die dreißiger Jahre. Schauplatz Deutschland (11.02.1977 – 17.04.1977), Kat.-Nr. 199

- 1979 Bremen – Gerhard Marcks-Stiftung, Georg Kolbe (1877–1947) (11.1979), Kat.-Nr. 34

- 1983 Berlin – Georg Kolbe Museum, 10 x Kolbe. Didaktische Ausstellung zu ausgewählten Plastiken von Georg Kolbe (1877–1947) (26.05.1983 – 17.07.1983), Kat.-Nr. V 1

- 1984 Cloppenburg – Paul-Dierkes-Stiftung, Georg Kolbe. Plastiken und Zeichnungen, Kat.-Nr. o. Nr.

- 1991 Haarlem – Frans Hals Museum Haarlem, Deutsche Bildhauer 1900–1945. Entartet (29.11.1991 – 12.01.1992), Kat.-Nr. 68

- 1991 Nimwegen – Nijmeegs Museum Commanderie van Sint-Jan, Deutsche Bildhauer 1900–1945. Entartet (28.09.1991 – 18.11.1991), Kat.-Nr. 68

- 1992 Bremen – Gerhard-Marcks-Haus, Deutsche Bildhauer 1900–1945. Entartet (26.01.1992 – 29.03.1992), Kat.-Nr. 68

- 1992 Duisburg – Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Deutsche Bildhauer 1900–1945. Entartet (28.06.1992 – 09.08.1992), Kat.-Nr. 68

- 1992 Mannheim – Städtische Kunsthalle, Deutsche Bildhauer 1900–1945. Entartet (06.09.1992 – 15.11.1992), Kat.-Nr. 68

- 1992 Münster – Westfälisches Landesmuseum, Deutsche Bildhauer 1900–1945. Entartet (12.04.1992 – 14.06.1992), Kat.-Nr. 68

- 1997 Berlin – Georg Kolbe Museum, Georg Kolbe 1877–1947 (16.11.1997 – 01.02.1998), Kat.-Nr. 63

- 1998 Bremen – Gerhard-Marcks-Haus, Georg Kolbe 1877–1947 (08.02.1998 – 19.04.1998), Kat.-Nr. 63

- 1999 Berlin – Galerie Pels-Leusden, Kunst und Kunsthandwerk in Preußen (20.09.1999 – 17.11.1999), Kat.-Nr. 263

- 2000 Berlin – Galerie Pels-Leusden, Kunst, Handel, Leidenschaft. 50 Jahre Pels-Leusden Berlin, Kampen, Zürich (18.09.2000 – 15.11.2000), Kat.-Nr. 61

- 2003 Berlin – Georg Kolbe Museum, Georg Kolbe und der Tanz. Der schreitende, springende, wirbelnde Mensch (23.02.2003 – 27.04.2003), Kat.-Nr. VIII.3

- 2003 Neu-Ulm – Edwin Scharff Museum, Georg Kolbe und der Tanz. Der schreitende, springende, wirbelnde Mensch (08.05.2003 – 20.07.2003), Kat.-Nr. VIII.3

- 2005 Berlin – Georg Kolbe Museum, Georg Kolbe – Bewegungsstudien. Kleinplastiken und Zeichnungen aus den zwanziger Jahren (03.04.2005 – 01.05.2005), Kat.-Nr. außer Kat.

- 2005 Pulsnitz – Ernst-Rietschel-Kulturring, Georg Kolbe – Bewegungsstudien. Kleinplastiken und Zeichnungen aus den zwanziger Jahren (09.07.2005 – 04.09.2005), Kat.-Nr. außer Kat.

- 2009 Karlsruhe – Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Von Rodin bis Giacometti. Plastik der Moderne (28.11.2009 – 28.02.2010), Kat.-Nr. 19

- 2009 Neustrelitz – Die Plastikgalerie, Raum und Bewegung. Der Bildhauer Georg Kolbe (13.06.2009 – 09.08.2009), Kat.-Nr. o. Nr.

- 2010 Güstrow – Ernst Barlach Stiftung, Schönheit pur. Mecklenburg – ein Land für Künstler 1900–1945 (30.05.2010 – 22.08.2010), Kat.-Nr. außer Kat.

- 2013 Bielefeld – Kunsthalle Bielefeld, Schönheit und Geheimnis. Der deutsche Symbolismus (24.03.2013 – 07.07.2013), Kat.-Nr. 051

- 2017 Berlin – Georg Kolbe Museum, Im Netzwerk der Berliner Moderne (22.01.2017 – 01.05.2017), Kat.-Nr. außer Kat.

- 2017 Paris – Musée Rodin; Grand Palais, Rodin – le livre du centenaire (22.03.2017 – 31.07.2017), Kat.-Nr. 196

- 2018 Ingelheim – Kunstforum Ingelheim, Mensch! Skulptur. Internationale Tage Ingelheim (12.08.2018 – 21.10.2018), Kat.-Nr. 27

- 2021 Krefeld – Kunstmuseen Krefeld, Haus Lange, Lehmbruck – Kolbe – Mies van der Rohe. Künstliche Biotope (18.04.2021 – 29.08.2021), Kat.-Nr. o. Nr.

- 2022 Berlin – Georg Kolbe Museum, Lehmbruck – Kolbe – Mies van der Rohe. Künstliche Biotope (06.05.2022 – 04.09.2022), Kat.-Nr. o. Nr.

- Leipzig 1933 – Georg Kolbe (Ausst.-Kat. Leipziger Kunstverein im Museum der bildenden Künste), Leipzig 1933, Kat.-Nr. 55

- Berlin 1933/I – Lebendige deutsche Kunst. Ausstellungsfolge in drei Abteilungen, veranstaltet von Paul Cassirer und Alfred Flechtheim. Zweite Ausstellung (Ausst.-Kat. Galerie Paul Cassirer), Berlin 1933, Kat.-Nr. 62

- Binding 1933 – Vom Leben der Plastik. Inhalt und Schönheit des Werkes von Georg Kolbe. Ausführungen von Rudolf G. Binding (mit 90 Abbildungen), 1. Auflage, Berlin 1933, Abb.-S. 68, 69

- Daalman 1934 – Marius Daalman: Duitsche Beeldhouwkunst en Georg Kolbe, in: Elseviers. Geillustreerd Maandschrift, 44. Jg., Nr. 9 (September 1934), S. 144–154, S. 153, Abb.-S. Taf. 34

- Berlin 1934/I – Georg Kolbe [mit Kurt Zimmermann] (Ausst.-Verz. Galerie Nierendorf), Berlin 1934, Kat.-Nr. 8

- Binding 1936 – Rudolf G. Binding: Hinweis auf die menschliche Gestalt. Mit einigen Abbildungen von Werken Georg Kolbes, in: Das Innere Reich, 3. Jg., H. 7 (Oktober 1936), S. 801–804, Abb.-S. vor S. 865

- Hellwag 1936 – Fritz Hellwag: Zu Georg Kolbes neuen Werken, in: Die Kunst für Alle, 51. Jg., H. 7 (April 1936), S. 159–167 [identisch in: Die Kunst, 73. Bd. (37. Jg., T.1: Freie Kunst), 1936, S. 199–207], S. 162, Abb.-S. 167

- Pinder 1937 – Georg Kolbe. Werke der letzten Jahre, mit Betrachtungen über Kolbes Plastik von Wilhelm Pinder (mit 64 Tiefdrucktafeln), Berlin 1937, S. 14, Abb.-S. Taf. 40, 41

- Berlin 1937 – Frühjahrs-Ausstellung 1937. Sonderausstellungen Stanislaus Cauer, Ludwig Dettmann, Otto H. Engel, Georg Kolbe, Max Zaeper (Ausst.-Kat. Preußische Akademie der Künste zu Berlin), Berlin 1937, S. 16, Kat.-Nr. 193

- New York 1937 – Opening Exhibition. Sculpture and Drawings (Ausst.-Kat. The Buchholz Gallery – Curt Valentin), New York 1937, Kat.-Nr. 10 ("Listening to the Earth")

- Zürich 1937 – Deutsche Bildhauer (Ausst.-Kat. Kunsthaus Zürich), Zürich 1937, S. 11, Kat.-Nr. 49

- Bern 1937 – Emil Cardinaux. Gedächtnisausstellung – Georg Kolbe. Bildwerke (Ausst.-Kat. Kunsthalle Bern), Bern 1937, S. 12, Kat.-Nr. 204

- Pinder 1938 – Georg Kolbe. Werke der letzten Jahre, mit Betrachtungen über Kolbes Plastik von Wilhelm Pinder (mit 68 Tiefdrucktafeln), Berlin 1937, S. 14, Abb.-S. Taf. 40, 41

- Usener 1938 – Karl Hermann Usener: Georg Kolbe – ein deutscher Bildhauer, in: Deutsche Kultur im Leben der Völker, 13. Jg., H. 1 (April 1938), S. 1–9, S. 6

- Warschau 1938 – Wystawa wapółczesnych rzeźbiarzy niemieckich. Ausstellung „Deutsche Bildhauer der Gegenwart“ (Ausst.-Kat. Instytut Propagandy Sztuki), Warschau 1938, S. 53, Kat.-Nr. 67

- New York 1938/I – Georg Kolbe. Sculpture & Drawings (Ausst.-Kat. Buchholz Gallery ‒ Curt Valentin), New York 1938, Kat.-Nr. 20

- Kolbe 1939 – Georg Kolbe: Bildwerke, vom Künstler ausgewählt, Geleitwort von Richard Scheibe (Insel-Bücherei, Nr. 422), Leipzig 1939, Abb.-S. 18

- Hannover 1939 – 107. Frühjahrsausstellung (Ausst.-Kat. Kunstverein Hannover), Hannover 1939, S. 16, Kat.-Nr. 175

- München 1941/I – Georg Kolbe. Dreiundzwanzig ausgewählte Bronzen, Kreide-Zeichnungen (Ausst.-Kat. Graphisches Kabinett Günther Franke), München 1941, Abb.-S. Titel, Kat.-Nr. 13

- Pinder 1942 – Georg Kolbe. Zeichnungen, Einleitung von Wilhelm Pinder, Berlin 1942, Abb.-S. 86 (Zeichnung), 87

- Rittich 1942/I – Werner Rittich: Das Werk Georg Kolbes. Zum 65. Geburtstag des Künstlers, in: Die Kunst im Deutschen Reich, 6. Jg., Folge 2 (Februar 1942), S. 31–41, S. 34

- Binding 1948 – Vom Leben der Plastik. Inhalt und Schönheit des Werkes von Georg Kolbe. Ausführungen von Rudolf G. Binding (mit 110 Abbildungen), 9. erweiterte Auflage, Berlin [1948], Abb.-S. 68, 69

- Berlin 1949/63 – Margrit Schwartzkopff (Hrsg.): Georg Kolbe Museum, Berlin, fünf Auflagen zwischen 1949 und 1963, Kat.-Nr. 81

- Scheibe 1952 – Richard Scheibe (Geleitwort): Georg Kolbe. 42 Bildtafeln, Bayreuth 1952, Abb.-S. o. S.

- Vollmer 1956 – Hans Vollmer (Hrsg.): Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX. Jahrhunderts, 3. Bd., Leipzig 1956, S. 88

- Berlin 1964 – Deutscher Künstlerbund. 13. Ausstellung Berlin. Deutscher Künstlerbund von der Gründung 1904 bis zum Verbot 1936 (Ausst.-Kat. Akademie der Künste, Berlin), Berlin 1964, S. 42, Kat.-Nr. 214

- Meier 1966 – Kurt Eugene von Meier: Georg Kolbe (1877–1947), 2 Bde., zugl. Princeton University, Ph. D., Ann Arbor 1966, S. 86, 128, 329, Abb.-S. Fig. 48, Kat.-Nr. 318

- Köln 1967 – Philipp Harth, Georg Kolbe, Edwin Scharff, Richard Scheibe. Plastiken, Handzeichnungen, Druckgraphik (Ausst.-Kat. Baukunst-Galerie), Köln 1967, Abb.-S. o. S., Kat.-Nr. 17

- Lausanne 1968 – Berlin XXe Siecle. De l’expressionisme à l’art contemporain (Ausst.-Kat. Musée cantonal des beaux-arts, Lausanne), Berlin 1968, Abb.-S. o. S., Kat.-Nr. 206

- Lieberman 1969 – William S. Lieberman: Twentieth century art from the Nelson Aldrich Rockefeller Collection (Ausst.-Kat. Museum of Modern Art, New York), New York 1969, Abb.-S. 3, 96

- Tiesenhausen 1972 – Maria von Tiesenhausen (Einf.): Georg Kolbe zum Gedächtnis. 25. Todestag am 20. November 1972, Berlin 1972, Abb.-S. 41

- München 1977 – Günter Aust (u. a.): Die dreißiger Jahre. Schauplatz Deutschland, (Ausst.-Kat. Haus der Kunst München, Museum Folkwang Essen, Kunsthaus Zürich) München 1977, S. 134, 229, Abb.-S. 136, Kat.-Nr. 199

- Reelfs 1977/I – Hella Reelfs: Proklamation des Lebendigen. Zu Aktstudien der zwanziger Jahre von Georg Kolbe, in: Kunst und Antiquitäten, H. 3 (September/Oktober 1977), S. 55–59, S. 57

- Bremen 1979 – Martina Rudloff: Georg Kolbe (1877‒1947), Heft III (Ausst.-Kat. Gerhard Marcks-Stiftung, Bremen), Bremen 1979, S. 11, Kat.-Nr. 34

- Heusinger von Waldegg 1979 – Joachim Heusinger von Waldegg: Plastik, in: Erich Steingräber (Hrsg.): Deutsche Kunst der 20er und 30er Jahre, München 1979, S. 236–303, S. 299

- Tiesenhausen 1980 – Maria von Tiesenhausen: Georg Kolbe, in: Neue Deutsche Biographie, Bd. 12, Berlin 1979, S. 445–446, S. 446

- New York 1981 – William S. Lieberman: Masterpieces of Modern Art. The Nelson A. Rockefeller Collection, New York 1981, Abb.-S. Frontispiz, 96

- Berlin 1983/I – Ursel Berger: 10 x Kolbe. Didaktische Ausstellung zu ausgewählten Plastiken von Georg Kolbe (1877–1947) (Ausst.-Mappe Georg Kolbe Museum), Berlin 1983, S. 2, 21ff., Kat.-Nr. V 1

- Roters 1983 – Eberhard Roters (Hrsg.): Berlin 1910–1933. Die visuellen Künste, Berlin 1983, S. 173

- Stockfisch 1984 – Werner Stockfisch: Ordnung gegen Chaos. Zum Menschenbild Georg Kolbes, Humboldt-Universität, Berlin, Univ., Diss., Berlin 1984, S. 66, 101f., 123, 218

- Cloppenburg 1984 – Jürgen Weichardt: Georg Kolbe. Plastiken und Zeichnungen (Ausst.-Kat. Paul-Dierkes-Stiftung), Cloppenburg 1984, S. 13f., 29, Abb.-S. 47

- Berger 1985 – Ursel Berger: Georg Kolbe. Das plastische Werk, in: Weltkunst, 55. Jg., Nr. 22 (15. November 1985), S. 3523–3527, S. 3527

- Tiesenhausen 1987 – Maria von Tiesenhausen (Hrsg.): Georg Kolbe. Briefe und Aufzeichnungen, Tübingen 1987, S. 38 (fälschlich: 1933)

- Berger 1990/94 – Ursel Berger: Georg Kolbe ‒ Leben und Werk. Mit dem Katalog der Kolbe-Plastiken im Georg-Kolbe-Museum, Berlin 1990; 2. Auflage Berlin 1994, S. 93, 280f., 333f., Abb.-S. 333, Kat.-Nr. 139

- Nimwegen 1992 – Christian Tümpel (Hrsg.): Deutsche Bildhauer 1900–1945. Entartet (Ausst.-Kat. Nijmeegs Museum Commanderie van Sint-Jan, Nimwegen; Frans Halsmuseum, Haarlem; Gerhard-Marcks-Haus, Bremen; Westfälisches Landesmuseum, Münster; Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Duisburg; Städtische Kunsthalle, Mannheim), Königstein im Taunus 1992, S. 178, 183f., Abb.-S. 178, Kat.-Nr. 68

- Feist 1996 – Peter H. Feist: Figur und Objekt. Plastik im 20. Jahrhundert. Eine Einführung, Leipzig 1996, S. 74, Abb.-S. 73

- Rosenbach 1997 – Detlev Rosenbach: Georg Kolbe. Das druckgraphische Werk, Berlin 1997, S. 43, 53, Abb.-S. 42

- Berlin 1997 – Georg Kolbe 1877–1947, hrsg. von Ursel Berger (Ausst.-Kat. Georg Kolbe Museum, Berlin, Gerhard Marcks-Haus, Bremen), München/New York/Berlin 1997, S. 115, Abb.-S. 59, Kat.-Nr. 63

- Berlin 1999/I – Kunst und Kunsthandwerk in Preußen (Ausst.-Kat. Galerie Pels-Leusden), Berlin 1999, S. 60, 97, Abb.-S. 61, Kat.-Nr. 263

- Berlin 2000/II – Kunst, Handel, Leidenschaft. 50 Jahre Pels-Leusden Berlin (Ausst.-Kat. Galerie Pels-Leusden), Berlin 2000, S. 64, 155, Abb.-S. 65, 155, Kat.-Nr. 61

- Ohnesorge 2001 – Birk Ohnesorge: Bildhauerei zwischen Tradition und Erneuerung. Die Menschenbilddarstellung in der deutschen Skulptur und Plastik nach 1945 im Spiegel repräsentativer Ausstellungen (Kunstgeschichte, 73), zugl. Marburg, Univ. Diss, 2000, Münster/Hamburg/Berlin/London 2001, S. 52

- Berlin 2003 – Ursel Berger: Georg Kolbe und der Tanz. Der schreitende, springende, wirbelnde Mensch (Ausst.-Kat. Georg Kolbe Museum, Berlin; Edwin Scharff Museum, Neu-Ulm), Berlin 2003, S. 12, 81, 93, Abb.-S. 43, Kat.-Nr. VIII.3

- Berger 2004/I – Ursel Berger: Georg Kolbe, in: The Encyclopedia of Sculpture, hrsg. von Antonia Boström, Bd. 2, New York/London 2004, S. 881–883, S. 883

- Karlsruhe 2009 – Siegmar Holsten (Hrsg.): Von Rodin bis Giacometti. Plastik der Moderne (Ausst.-Kat. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe), Karlsruhe/Heidelberg 2009, S. 104f., Abb.-S. 106, Kat.-Nr. 19

- Neustrelitz 2009 – Raum und Bewegung. Der Bildhauer Georg Kolbe (Ausst.-Kat. Die Plastikgalerie, Schlosskirche Neustrelitz), Neustrelitz 2009, S. 27, Abb.-S. 35

- Bielefeld 2013 – Jutta Hülsewig-Johnen, Henrike Mund (Hrsg.): Schönheit und Geheimnis. Der deutsche Symbolismus – Die andere Moderne (Ausst.-Kat. Kunsthalle Bielefeld), Bielefeld 2013, S. 111, Abb.-S. 111, Kat.-Nr. 051

- Wallner 2017 – Julia Wallner (Hrsg.): Georg Kolbe, Köln 2017, S. 100, Abb.-S. 88/89 (Detail), 91, 94/95

- Paris 2017 – Rodin – le livre du centenaire (Ausst.-Kat. Musée Rodin; Grand Palais), Paris 2017, S. 212, 360, Abb.-S. 215, Kat.-Nr. 196

- Ingelheim 2018 – Ulrich Luckhardt (Hrsg.): Mensch! Skulptur. Internationale Tage Ingelheim (Ausst.-Kat. Kunstforum Ingelheim), Ingelheim 2018, S. 128, Abb.-S. 109, 120, Kat.-Nr. 27

- Krefeld/Berlin 2021 – Lehmbruck – Kolbe – Mies van der Rohe. Künstliche Biotope / Artificial Biotopes, hrsg. von Sylvia Martin, Julia Wallner (Ausst.-Kat. Kunstmuseen Krefeld, Haus Lange; Georg Kolbe Museum, Berlin), Krefeld/München 2021, S. 30f., Abb.-S. 26, 27, 28, 30, 31 (Gips)

- Tamaschke/Wallner 2023 – Elisa Tamaschke, Julia Wallner (Hrsg.): Georg Kolbe im Nationalsozialismus. Kontinuitäten und Brüche in Leben, Werk und Rezeption, Berlin 2023, S. 217, Abb.-S. 182

![Brief von Konrad Lemmer [Rembrandt-Verlag] an Georg Kolbe](/sites/default/files/styles/lido_overview/public/lido-resources/korrespondenzen/GK.493_001_Bl.1_S.1.jpg?itok=h0C6CN7C)