Inhaltsangabe

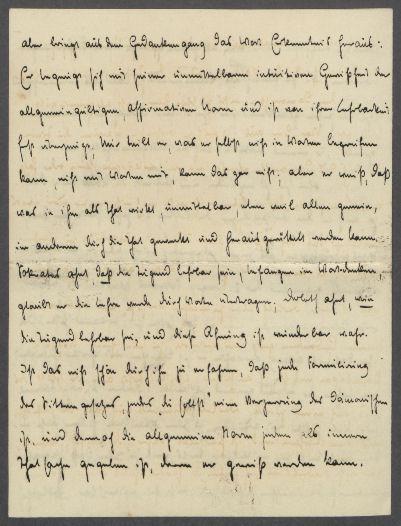

Transkription

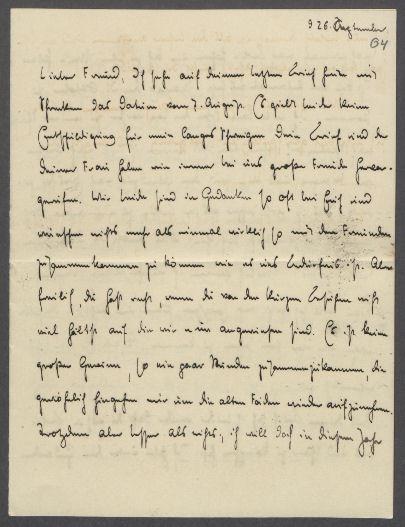

D.[Dresden] 26. September 04 [Jahreszahl von anderer Hand zugefügt]

Lieber Freund, Ich sehe auf Deinem letzten Brief heute mit

Schrecken das Datum vom 7. August. Es giebt leider keine

Entschuldigung für mein langes Schweigen. Dein Brief und der

Deiner Frau haben wie immer bei uns große Freude hervor-

gerufen. Wir beide sind in Gedanken so oft bei Euch und

wünschen nichts mehr, als einmal wirklich so mit den Freunden

zusammenkommen zu können, wie es uns Bedürfnis ist. Aber

freilich, Du hast recht, wenn Du von den kurzen Besuchen nicht

viel hältst, auf die wir nun angewiesen sind. Es ist kein

großer Gewinn, so ein paar Stunden zusammenzukommen, die

gewöhnlich hingehen, nur um die alten Fäden wieder aufzunehmen.

Trotzdem aber besser als nichts; ich will doch in diesem Jahr

Seite 2

noch einmal nach Berlin fahren, um Dich zu sehen. Mein Plan

ist der, am Reformationsfest, Montag den 31. Oktober, zu

kommen. Ich will dann schon den Tag vorher zu meiner Schwester

nach Schlabendorf fahren; von dort komme ich leicht nach Berlin

am Morgen und reise mit dem Abendzug nach Dresden zu-

rück. Das ist wohl besser, als in Berlin zu übernachten. Doch

kann ich das vielleicht doch thun. Was denkst Du und Deine

Frau darüber? Freilich komme ich wieder allein. Meine

Frau will sich jetzt recht sorgsam hüten, um nicht in dieselbe

Lage wie vor zwei Jahren zu kommen. Es geht ihr aber sehr

erfreulich gut.

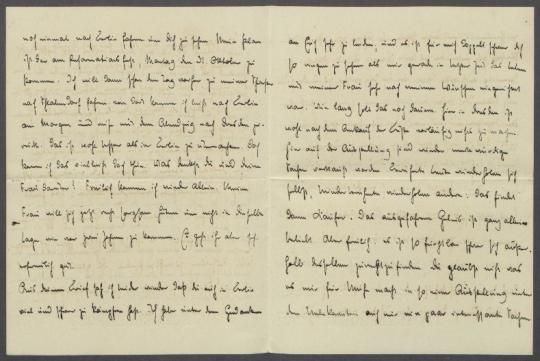

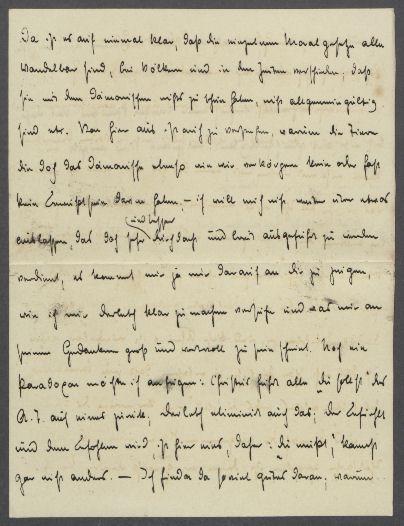

Aus Deinem Brief sah ich wieder, daß Du auch in Berlin

viel und schwer zu kämpfen hast. Ich habe unter dem Gedanken

Seite 3

an Euch sehr zu leiden; und es ist für mich doppelt schwer, Dich

so ringen zu sehen, als mir gerade in letzter Zeit das Leben

mit meiner Frau sehr nach meinen Wünschen eingerichtet

war. Wie lang soll das noch dauern. Hier in Dresden ist

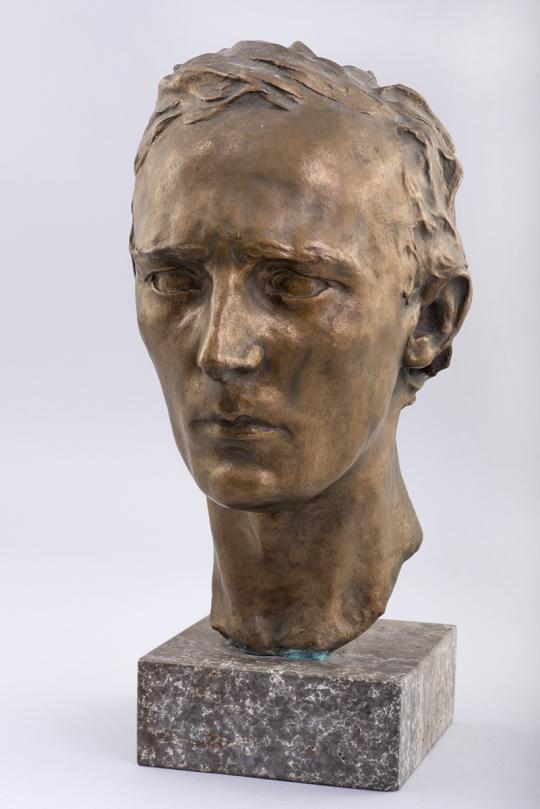

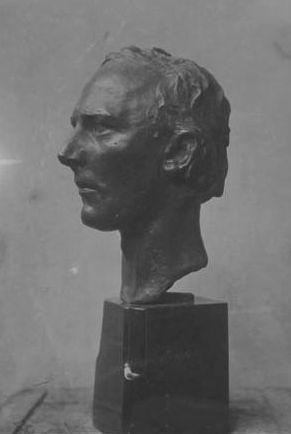

wohl nach dem Ankauf der Büste vorläufig nichts zu machen.

Hier auf der Ausstellung sind wieder merkwürdige

Sachen verkauft worden. Berühmte Leute wiederholen sich

selbst, Minderberühmte wiederholen andere: das findet

dann Käufer. Das ausgefahrene Geleis ist ganz alleine

beliebt. Aber freilich: es ist so furchtbar schwer, sich außer-

halb desselben zurechtzufinden. Du glaubst nicht, was

es mir für Mühe macht, in so einer Ausstellung unter

den Unbekannten auch nur ein paar interessante Sachen

Seite 4

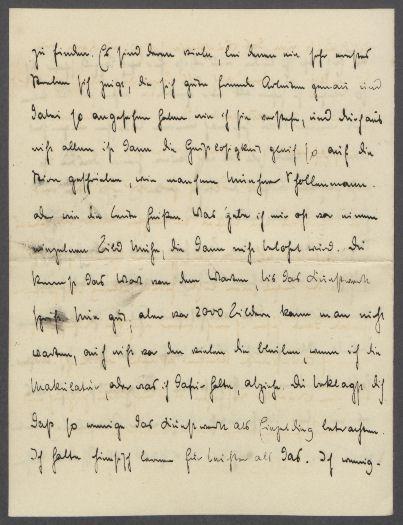

zu finden. Es sind deren viele, bei denen ein sehr ernstes

Streben sich zeigt, die sich gute fremde Arbeiten genau und

dabei so angesehen haben wie ich sie verstehe, und durchaus

nicht allen ist dann die Geistlosigkeit gleich so auf die

Stirn geschrieben, wie manchem Münchner Schollenmann,

oder wie die Leute heißen. Was gebe ich mir oft vor einem

einzelnen Bild Mühe, die dann nicht belohnt wird. Du

kennst das Wort von dem Warten, bis das Kunstwerk

spricht. Nun gut; aber vor 2000 Bildern kann man nicht

warten, auch nicht vor den vielen, die bleiben, wenn ich die

Makulatur, oder was ich dafür halte, abziehe. Du beklagst Dich,

daß so wenige das Kunstwerk als Einzelding betrachten.

Ich halte chinesisch lernen für leichter als das. Ich wenig-

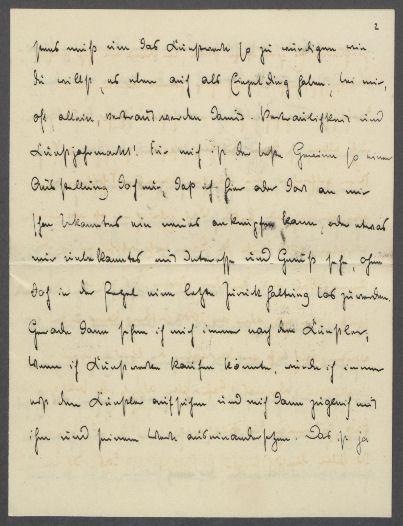

Seite 5

2

stens muß, um das Kunstwerk so zu würdigen wie

du willst, es eben auch als Einzelding haben; bei mir,

oft, allein, vertraut werden damit. Vertraulichkeit und

Kunstjahrmarkt! Für mich ist der beste Gewinn so einer

Ausstellung doch nur, daß ich hier oder dort an mir

schon bekanntes ein neues anknüpfen kann, oder etwas

mir unbekanntes mit Interesse und Genuß sehen, ohne

doch in der Regel eine letzte Zurückhaltung los zu werden.

Gerade dann sehne ich mich immer nach dem Künstler;

wenn ich Kunstwerke kaufen könnte, würde ich immer

erst den Künstler aufsuchen und mich dann zugleich mit

ihm und seinem Werk auseinandersetzen. Das ist ja

Seite 6

eben, was der geschäftlichen Betrachtung die ewige Popu-

larität sichert: da kann ich mir den Mann einladen;

erfahre, wie er gelebt hat, mir viele seiner Sachen zu-

sammensuchen, und auf einmal wird die ganze Sache

lebendig, wird eine Persönlichkeit: da weiß ich dann

gleich, ob sie in der Richtung meines eigenen Strebens

steht, so etwa mein idealisiertes Ich ist, oder doch damit

Berührung hat. Und dann wird mir das einzelne Werk

so lieb und wert wie etwa der Brief eines Freundes.

Ich schreib Dir das, weil das Kunstwerk als Einzelding mir

noch gar nicht plausibel ist. Ja, ich möchte sagen: als Einzel-

ding ist meinem Urteil bisher nur der Kunstgewerbe-

gegenstand unterworfen, der ruhig stumm, ruhig wartet,

Seite 7

bis ich ihn brauche und hernehme. Aber das Kunstwerk, das

selbst redet, mich nimmt, – damit werde ich so nicht fertig.

Ich komme durch die leidigen Verkaufsfragen darauf: Es

ist für das Publikum heutzutage, wo das Heer der

Künstler die Käufer unter denen suchen muß, die nicht

mit ihm ein gemeinsames Leben teilen, furchtbar schwer.

Vielleicht habe ich den Grund angegeben, warum so viel

leichter Kunstgewerbesachen als reine Kunstwerke ver-

kauft werden. Ich denke mirs fürchterlich, wenn jemand

nun ein Bild gekauft hat und das fängt dann an,

ihm Sachen zu erzählen, die er nicht hören will oder ab-

solut nicht brauchen kann. Und das ist also das Übel:

daß ihr gezwungen seid, hier ein Bild und da ein Bild

Seite 8

an einen mehr oder weniger schofelen Kommerzrat zu verkaufen

und doch ächte [echte, Rechtschreibung vor 1901] Unterstützung, wie ich sie mir denke, mir von

einem feinen Kerl gegeben werden kann, der eben den Künst-

ler als Menschen voll versteht und deshalb nicht müde wird

noch werden kann, seine Sachen immer wieder sich zu kaufen.

So denken die Käufer immer – an Wiederverkäuflichkeit

und ihr – an den nächsten. Das freilich ist nicht zu ändern.

Aber deshalb nun auch noch was anderes.

Ich habe mich sehr für das interessiert, was Du mir über Derleth(1)

schriebst und werde mich sehr über eine Photographie Deiner Arbeit

freuen. Du lehnst den Mann freilich ab und hast, da Du ihn

kennst, gewiß damit recht, wenigstens was seine Resultate an-

langt. Ich kann jedoch dadurch das große Interesse, was ich für

Seite 9

3

den mir nur vom Hörensagen bekannten halte, auch heute nicht

verläugnen. Die ganze geistige Bewegung Derleths nötigt mir

eine große Bewunderung ab, und da ich nicht weiß, ob wir uns

hier ganz einig sind, möchte ich Dir einmal auseinandersetzen,

was etwa ich von Derleth denke. Sollte ich Dir so etwas früher

schon mal gesagt haben, so verzeih.

Ich nehme Derleth als ganz ernsten Ethiker. Das Problem der Ethik

scheint mir für alle Zeit klar von Sokrates festgestellt zu sein.

Dieser ging davon aus, daß jeder Mensch von einem Dämonium

beherrscht sei (das man auch intelligiblen Charakter, kategorischen

Imperativ oder sonst wie nennen mag), und fragte zweierlei:

Ist die in dem Dämonischen enthaltene Norm des Handelns

zwingend nur für den einzelnen, oder allgemeingültig; und

andererseits: Wenn diese Norm allgemeingültig ist, kann der

Seite 10

einzelne dazu gebracht werden, sie zu erkennen und danach sich auch zu

halten, mit anderen Worten: ist die Tugend lehrbar oder nicht.

Diese genial gestellten Fragen hat Sokrates beide nicht zu beantworten

zu können erklärt: Er war davon überzeugt – intuitiv –, daß beide

zu bejahen seien, erklärte aber, die theoretische Begründung dazu nicht

geben zu können, die höchste Norm des Handelns nicht verstandes-

mäßig begriffen zu haben: Ich weiß, daß ich nichts weiß. – Das ist

wie alles, was über Sokrates gesagt wird, konstruiert, da er ja

nichts geschrieben hat. Ich lese aber aus Plato heraus, daß er seinen

Meister so verstand. – Nun verträgt es sich mit jeder tieferen

menschlichen Erkenntnis nur, wenn sie, die notwendig von der Viel-

heit auf Einheitliches zurückkehren muß, auch das, was Sokrates

das Dämonische nennt, als ein einheitliches erfasst. Alle Philosophen

haben daher, soviel ich sehe, dies Dämonische als ein in allen Menschen

Seite 11

identisches angesehen und eine allgemein gültige Norm dafür ange-

nommen, die sie freilich {bald} als lebensfeindlich, bald als lebensbejahend

zu verstehen glaubten. Hier scheint mir Derleth nicht weiter ori-

ginell. Er nimmt natürlich auch die Allgemeingültigkeit der

Norm an, ohne sie zu begründen, und definiert setzt die Norm, wie das

ja auch in den Auffassungen der letzten 20 Jahre stark an der

Tagesordnung war, als eine jasagende. Wohl aber ist er erstaunlich

originell gegenüber der 2. Frage. Sokrates glaubte, die „Tugend“

nur lehren zu können, wenn er das „höchste Gut“ erkannt {und definiert} hätte. Da

ihm das nicht gelang, verwahrte er sich dagegen mit großer Heftigkeit,

ein Lehrer der Tugend genannt zu werden. Andere, die die Formel

für dies höchste Gut gefunden zu haben glaubten, hielten diese Er-

kenntnis teils für mitteilbar, teils, weil sie sahen, daß Moral-

unterricht die Menschen nicht bessert, nicht für mitteilbar. Derleth

Seite 12

aber bringt aus dem Gedankengang das Wort Erkenntnis heraus:

Er begnügt sich mit seiner unmittelbaren intuitiven Gewißheit der

allgemeingültigen, affirmativen Norm und ist von ihrer Lehrbarkeit

fest überzeugt; Nur teilt er, was er selbst nicht in Worten begreifen

kann, nicht mit Worten mit, kann das gar nicht; aber er weiß, daß [das],

was in ihm als That wirkt, unmittelbar, eben weil allen gemein,

im anderen durch die That gemerkt und herausgerüttelt werden kann.

Sokrates ahnt, daß die Tugend lehrbar seie, befangen im Wortdenken

glaubt er, die Lehre werde durch Worte übertragen; Derleth ahnt, wie

die Tugend lehrbar sei, und diese Ahnung ist wunderbar wahr.

Ist das nicht schön, durch ihn zu erfahren, daß jede Formulierung

des Sittengesetzes, jedes „Du sollst“ eine Verzerrung des Dämonischen

ist und dennoch die allgemeine Norm jedem als innere

Thatsache gegeben ist, deren er gewiß werden kann.

Seite 13

Da ist es auf einmal klar, daß die einzelnen Moralgesetze alle

wandelbar sind, bei Völkern und in den Zeiten verschieden; daß

sie mit dem Dämonischen nichts zu thun haben, nicht allgemeingültig

sind etc. Von hier aus ist auch zu verstehen, warum die Tiere,

die doch das Dämonische ebenso wie wir verkörpern, kein oder fast

Bewußtsein daran haben; – ich will mich nicht weiter über etwas

auslassen, das doch sehr {und besser} durchdacht und breit ausgeführt zu werden

verdient, es kommt mir ja nur darauf an, Dir zu zeigen,

wie ich mir Derleth klar zu machen versuche und was mir an

seinen Gedanken groß und wertvoll zu sein scheint. Noch ein

Paradoxon möchte ich anfügen: Christus führt alle „Du sollst“ des

A.T. auf eines zurück; Derleth eliminiert auch das; der befiehlt

und dem befohlen wird, ist hier eins, dafür: „Du mußt“, kannst

gar nicht anders.– Ich finde da soviel Gutes daran; warum

Seite 14

ich nun Derleth dennoch nicht als den Lehrer anerkenne und von ihm

sage, daß er nur etwas ahnt, weißt Du ja selbst.

Nun nochmals, verzeih mein langes Schweigen, das wahr-

lich nicht aus Gleichgültigkeit entsprang. Und vergilt mir

nicht mit der gleichen Münze.

Viel herzliche Grüße von uns beiden Dir und Deiner Frau.

H.S.